Origine génétique et recyclage évolutif

Les doigts ne sont pas apparus sur une base génétique entièrement nouvelle, mais proviennent de la « réutilisation » (cooptation) d'une ancienne région du génome des poissons, initialement impliquée dans la formation du cloaque (l'organe terminal des systèmes digestif, excréteur et reproducteur).

Cette région du génome, dite « paysage régulateur », contrôle l'activation des gènes Hox, véritables « gènes architectes » qui déterminent où et comment les segments du corps doivent se former.

En étudiant et éditant le génome du poisson, les scientifiques ont remarqué que la suppression ciblée de ce régulateur du paysage entraîne la perte d'expression dans le cloaque, mais pas dans les nageoires. Cela indique que ce mécanisme, présent dans les poissons, a été réutilisé chez les vertébrés terrestres pour générer les doigts.

Le point commun : doigts et cloaque sont des structures terminales (fins de membres ou d'organes), en raison de ce recyclage évolutif selon l'étude publiée dans Nature.

Fossiles : preuves de la transition

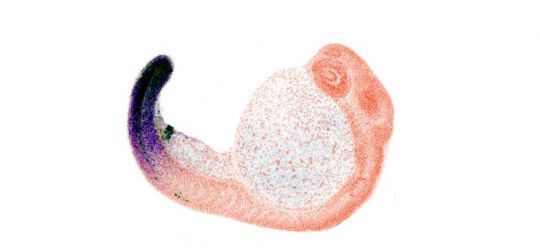

Des poissons fossiles vieux de 380 millions d'années, comme Elpistostege watsoni et d'autres sarcoptérygiens, montrent déjà des « doigts » (phalanges) à l'intérieur de leurs nageoires.

Ces doigts primitifs auraient servi à supporter le poids du poisson en eau peu profonde ou lors de courts déplacements hors de l'eau, conférant plus de flexibilité et d'appui – une étape déterminante vers la conquête de la terre ferme.

Les premiers tétrapodes (Ichthyostega, Acanthostega) avaient des membres avec 7 à 8 doigts qui ressemblaient encore à des palettes natatoires.

Synthèse

L'apparition des doigts n'est donc pas une « invention » chirurgicale avec la terre ferme, mais le fruit d'un recyclage évolutif d'une région génomique ancestrale, initialement utilisée pour la terminaison d'autres structures, comme le cloaque. Ce détournement de fonction, combiné à la structuration des membres chez les poissons à nageoires charnues, a permis à nos ancêtres lointains de s'adapter progressivement à la vie terrestre.

Ce résultat illustre l'ingéniosité de l'évolution : plutôt que de créer de toute pièce, elle recycle et adapte constamment l'existant en fonction des besoins nouveaux.

/

/